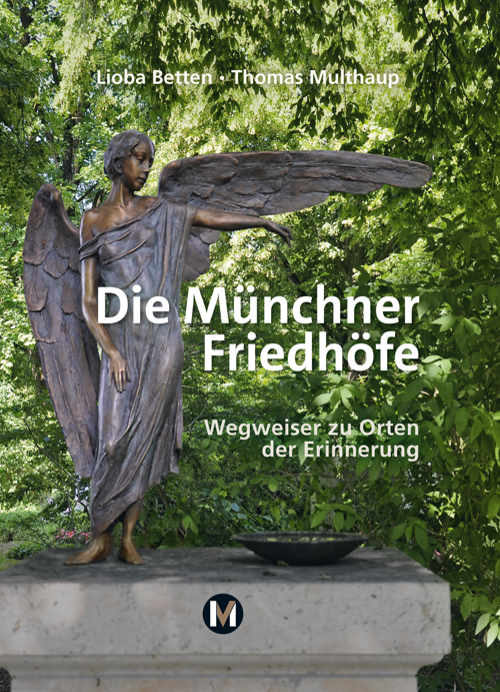

Eintreten in eine andere Welt: So kann es sich anfühlen, wenn man einen Friedhof betritt. Nicht nur für Trauernde, sondern auch für Besucher und Spaziergänger.

In diese andere Welt einzutreten, dafür gibt es in München vielfältige Möglichkeiten. Man darf bei 29 städtischen Friedhöfen, zu denen zwei israelitische Friedhöfe hinzuzufügen sind, nicht nur von einem großen Friedhofssystem, sondern von einer Friedhofsinfrastruktur sprechen.

Was angesichts der Endlichkeit eines Menschenlebens zunächst eine Notwendigkeit ist, hat jedoch auch ganz andere Facetten.

Zuallererst sind Friedhöfe Orte der Bestattung und der Totenruhe. Es ist ein Zeichen von Menschenwürde und von Freiheit, entscheiden zu können, wo und wie man selber oder ein Angehöriger bestattet werden soll. Die Ruhe, die auf vielen Friedhöfen angenehm spürbar ist, lässt Trauernden Raum, ihren Gefühlen nachzugehen und Spaziergänger Abstand von der Hektik des Alltags finden.

Die Grabstätten sind es, die Friedhöfe zu Orten der Trauer, der Erinnerung, ja, zu Orten der Liebe über den Tod hinaus machen. Neben ganz vielen privaten Grabstätten, die oft liebevoll gepflegt werden, gibt es auch von der Stadt angelegte Grabanlagen, in denen zum Beispiel Opfer des Nationalsozialismus, von Luftangriffen oder auch von krankheitsbedingten Epidemien bestattet sind. Sie sind zeitlose Monumente der Erinnerung und der Mahnung.

Dass parkähnliche Friedhöfe mitten in der Stadt mit ihrem Straßenverkehr auch eine Funktion als grüne Lunge haben, ist keine zu vernachlässigende Nebensächlichkeit, sondern spielt eine bedeutende Rolle auch bei den Überlegungen, wie ein gesundes urbanes Klima zukünftig gewährleistet werden kann.

Konkret spiegeln die städtischen Münchner Friedhöfe – die kirchlichen und klösterlichen sind in diesem Buch nicht einbezogen – auch ein beachtliches Stück Stadtgeschichte wider.

Zunächst die von München in der Zeit vor den vielen Eingemeindungen zu Beginn und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Im 18. und 19. Jahrhundert war der Alte Südfriedhof sehr lange der einzige kommunale Friedhof. Seine begrenzten Kapazitäten wurden durch die Schaffung des Alten Nördlichen Friedhofs erweitert.

Eine entscheidende und wichtige Persönlichkeit für die Weiterentwicklung der Münchner Friedhöfe war Hans Grässel, der als Stadtbaurat maßgeblich die Errichtung der heutigen Münchner Großfriedhöfe vorantrieb. Unter ihnen fällt der Waldfriedhof besonders auf. Mit seiner Architektur im Alten und Neuen Teil ist auf einem Friedhof das ganze 20. Jahrhundert erkennbar.

Mit ihrer Eingemeindung brachten etliche umliegende Städte und Ortschaften ihre bis dahin eigenständigen Friedhöfe mit in das Münchner Friedhofswesen ein. Einige dieser Begräbnisstätten gab es schon lange, andere waren erst ein paar Jahre vor der Eingemeindung errichtet worden. Auf die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stadtteil wird bei der Gräbervergabe bis heute Wert gelegt. Manchmal ist ein gewisser Lokalstolz auch bei der Grabgestaltung erkennbar.

In der Summe gibt es auf den Münchner Friedhöfen aktuell etwa 250.000 Gräber, verteilt auf einer Fläche von 420 Hektar.

Angesichts der Zahlen wird deutlich, dass das Buch nur ausgewählte Gräber von bekannten Persönlichkeiten und besonderen Grabstätten vorstellen kann. Die Auswahl ist subjektiv und spricht insofern eine doppelte Einladung aus: Zunächst die, die Münchner Friedhöfe kennenzulernen. Bei diesem Kennenlernen – das ist die zweite Einladung – soll dem Besucher auch das auffallen, was ihn persönlich anspricht und anrührt.

Eintreten in eine andere Welt: Das kann man auf einigen Münchner Friedhöfen auch unter Anleitung, denn über einige von ihnen gibt es regelmäßige Führungen.

Aus vielen Gründen sind die Münchner Friedhöfe sehenswert. Das möchte dieses Buch sichtbar machen.